À l’origine, les puzzles étaient des objets rares, luxueux, réservés à une élite. Découpés à la main dans des feuilles de bois, chaque pièce nécessitait un savoir-faire précis et des heures de travail. Leur prix reflétait cette complexité, limitant leur accès aux classes les plus aisées. Mais tout a changé avec l’avènement de l’industrialisation au XIXᵉ siècle, une révolution qui a démocratisé ce loisir et marqué un tournant dans son histoire.

L’avant-industrialisation : des pièces uniques

Les premiers puzzles, conçus au XVIIIᵉ siècle, étaient souvent utilisés comme outils éducatifs. Ils représentaient des cartes géographiques et servaient à enseigner aux enfants l’histoire et la géographie. Créés par des artisans spécialisés, ces puzzles étaient réalisés en bois massif, chaque pièce découpée à l’aide de scies à chantourner, d’où le terme « jigsaw », qui signifie scie sauteuse en anglais.

Ce travail artisanal faisait de chaque puzzle une œuvre unique, mais coûteuse. Par exemple, un puzzle typique du début du XIXᵉ siècle pouvait coûter l’équivalent de plusieurs semaines de salaire pour un ouvrier. Cela les rendait inaccessibles à la majorité de la population.

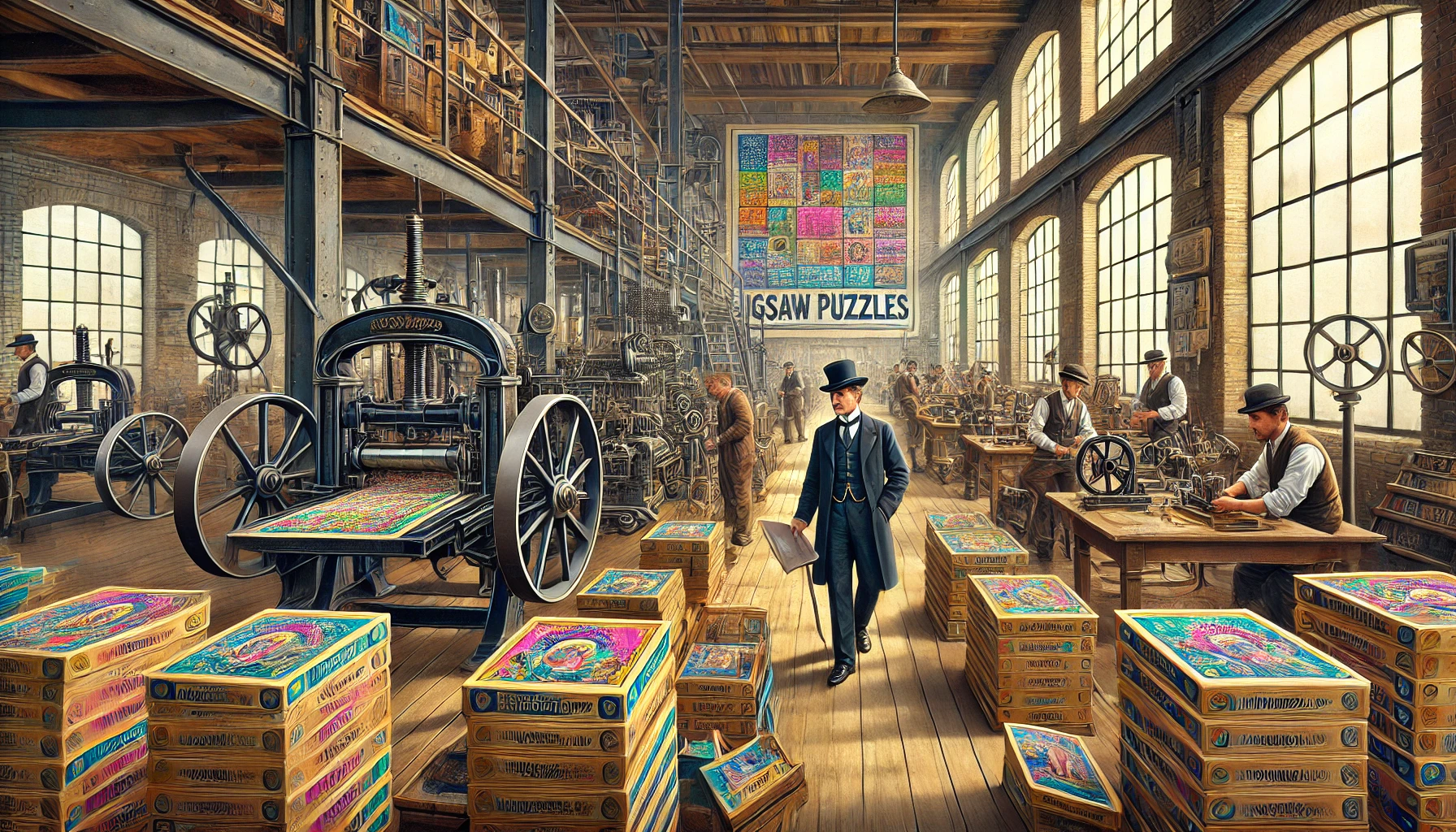

L’arrivée de la production de masse

L’industrialisation a changé la donne grâce à deux avancées majeures : la mécanisation du découpage et l’utilisation de matériaux plus abordables. Les scies mécaniques, introduites à la fin du XIXᵉ siècle, ont permis de produire des puzzles beaucoup plus rapidement et à moindre coût. En parallèle, le bois a été progressivement remplacé par du carton, un matériau léger, économique et facilement imprimable.

Ces innovations ont rendu possible la création de puzzles en série. Ce qui autrefois demandait des jours de travail manuel pouvait désormais être réalisé en quelques heures. Les coûts de production ont chuté, entraînant une baisse des prix et une accessibilité sans précédent.

Prenons un exemple concret : à la fin des années 1920, un puzzle en carton coûtait environ 25 cents aux États-Unis, soit une fraction du prix des modèles en bois. Ce changement a fait exploser leur popularité auprès des classes moyennes.

Les années 1930 : l’âge d’or du puzzle

La Grande Dépression des années 1930 a ironiquement favorisé l’essor des puzzles. À une époque où les loisirs abordables étaient rares, les puzzles en carton se sont imposés comme une distraction bienvenue pour des millions de foyers. Leur production a atteint des sommets, avec des entreprises comme Parker Brothers, qui fabriquaient des millions d’exemplaires par an.

Les puzzles étaient même offerts gratuitement avec certains produits de consommation, une stratégie marketing qui a renforcé leur attrait. Par exemple, des marques de céréales distribuaient des mini-puzzles dans leurs boîtes pour attirer les familles.

De l’artisanat à la culture populaire

L’industrialisation a également permis une diversification des thèmes et des formats. Les puzzles n’étaient plus limités à des cartes ou à des scènes éducatives. Ils pouvaient désormais représenter des paysages, des œuvres d’art célèbres ou même des publicités. Cette évolution a renforcé leur présence culturelle, transformant le puzzle en un produit de divertissement universel.

Un exemple marquant de cette transition est la reproduction d’œuvres d’art célèbres, comme celles de Van Gogh ou de Monet, sous forme de puzzles. Ces versions abordables permettaient à tout un chacun de posséder, sous une certaine forme, un chef-d’œuvre chez soi.

Un impact durable

La production de masse a non seulement démocratisé le puzzle, mais elle a aussi solidifié sa place comme un passe-temps intemporel. Aujourd’hui encore, les puzzles bénéficient des avancées technologiques héritées de l’industrialisation. Les machines modernes peuvent découper des milliers de pièces avec une précision extrême, tandis que l’impression numérique offre des images de qualité exceptionnelle.

De plus, l’industrialisation a ouvert la voie à des innovations comme les puzzles 3D ou les puzzles personnalisés, répondant aux attentes des passionnés modernes tout en honorant l’héritage des artisans du XVIIIᵉ siècle.

Conclusion

L’industrialisation du puzzle est une histoire d’innovation et de démocratisation. Ce qui était autrefois un luxe réservé à une élite est devenu un loisir universel grâce aux avancées de la mécanisation et à l’imagination des fabricants. Aujourd’hui, les puzzles continuent d’évoluer, mais leur capacité à rassembler les générations autour d’une activité simple et captivante reste inchangée.

Laisser un commentaire